- 専修寺、「お七夜特別展観『高田のはじまり―ふたつの専修寺―』...

- 三井寺、「新年特別公開 令和八年(丙午年)の守本尊 勢至菩薩...

- 興福寺、1月28日、歌舞伎座にて「第20回興福寺文化講座」を...

- 「ならリビング.com」、奈良県の「除夜の鐘」情報を掲載...

- 「じゃらん」、12月31日の「除夜の鐘」を特集...

- 浄智寺、12月31日「除夜の鐘つき」、甘酒の振る舞いあり...

- 高野山未来創造プラットフォーム、『高野山「はたらく旅」』臨時...

- 妙恩寺、12月31日「除夜の鐘」、干支ストラッププレゼント・...

- 三条別院、12月31日「除夜の鐘」、甘酒・ココア・振る舞い酒...

- 南豪寺、12月31日に「除夜の鐘つき」を開催、マシュマロ焼き...

Report: 富岡山長昌寺の芋観音御開帳に行ってきました

3月4日、里芋の煮ころがしがふるまわれるという長昌寺(横浜市金沢区)の芋観音御開帳に行ってきました。山号は富岡山(とみおかざん)で、臨済宗建長寺派の寺院です。

長昌寺は小田原北條氏の家臣といわれる柳下豊後守が妻の菩提のために鎌倉明月院の仙渓僧才禅師を招いて創建されました。お寺の名前は柳下豊後守の妻の法名、珪窓長晶大姉に由来するそうです。

芋観音、芋神様として地元の人に親しまれている長昌寺の楊柳観音(ようりゅうかんのん)は、約400年前に冬でも枯れない芋の葉が繁るという近隣の池から具現されたと伝えられています。その池の水を飲むと天然痘が軽くすんだといわれ、ほうそう(天然痘)除けのご利益があるとして江戸時代にはたくさんの参詣者で賑わったそうです。元は鳥見塚にありましたが、太平洋戦争の折、横浜航空隊の都合で長昌寺に移されたとのこと。毎年3月初旬の日曜日には御開帳が行われ、里芋の煮ころがしと甘酒、樽酒がふるまわれます。

長昌寺に到着したのは開始時刻の11時を30分過ぎた頃でした。京急富岡駅(京急電鉄)から徒歩15分もあるのですが、道の両側に点々と赤い旗が立てられており、道に迷うことなく長昌寺へ着くことができました。

赤い旗がたくさん並べられた路地を曲がると山門が見えました。でも御開帳の今日は別堂正面の階段から参詣するように案内されています。

今日の入り口はもう少し先です。

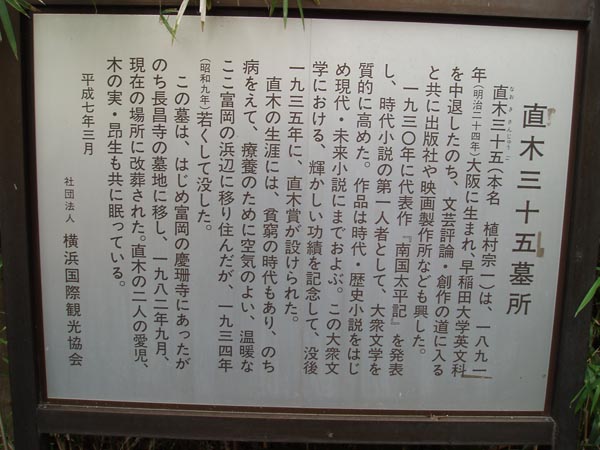

芋神道と読めますね。古そうな道しるべです。直木三十五墓所の案内も目立ちます。

狭い参道にはたくさんの人が既に並んでお参りの順番を待っています。焦る気持ちを抑えて皆さんといっしょに並んで待つこと10分程度。隣にいるお婆さんに聞くと、ここ数年は参詣の人が増えたとか。

芋観音のお堂が見えました。

列が進んで梅の花がほころび始めた階段を上るとすぐに芋観音のお堂があり、焼香をしてお参りします。参道で並んでいる時に聞こえていた御開帳のお経は既に終わり、琴の演奏が始まりました。子育て中の狛犬が面白いですね。

さて、いよいよ芋と甘酒か、と思ってあたりを見渡してもどこにも見えません。人の列はお堂の右手に進んで行きます。芋観音を模した観音像に水をかけて参拝しました。

観音像の隣には柳下豊後守の妻の碑と金澤七福神の布袋尊とが並んでいます。

説明の看板とは違うようです。柳下豊後守の奥様の碑と思われます。

こちらが布袋様です。

更に進んで行くと樹齢700年といわれる柏槙があり、本堂の前に出ました。

本堂前では樽酒と甘酒がふるまわれています。樽酒のヨコが甘酒。

樽酒も甘酒もたくさん用意されていたようです。

甘酒のカップを片手に更に進むと、テントの下に芋の煮ころがしを待つ人々がいました。3つの長テーブルに里芋の皿は1つしかなく、次々と食べられてしまいます。「次々に芋が出てくるから」とご近所の皆さんはおとなしく次の芋を待っています。

芋観音に戻ると琴の演奏が続いていました。

奥に見えるのが芋観音のようです。

普段は静かな寺院だと想像しますが、お芋やお酒をいただきながら檀家さんや参詣の人たち、僧侶の方もいっしょになって楽しいひと時を過ごすというのも良いなあと思いました。

最近の若い女性の間では美人になれる寺院として密かなブームになりつつあるようです。里芋の皮がつるりとむけるためなのか、疱瘡の跡が残らなかったためかは定かではありません。

興味深い記事をみつけました。「疱瘡、天然痘には別名も多く・・・中略・・・鎌倉時代には“赤斑瘡(あかもかさ)”、室町時代には“痘瘡”や“いもやみ”、江戸時 代では“疱瘡”“痘疹”や“いも”などと呼ばれ、・・・」「当時(江戸期)は痘瘡患者の周囲は衣類から調度、玩具にいたるまですべて赤色ずくめにする風習がありました。・・・中略・・・それは“痘の色は赤きをよしとする故(;発疹が赤いほど経過が良い)”ばかりでなく、痘鬼が赤色を嫌う(太古からの原始的観念では魔除け一般に赤色が使われてきた。)ことからきているものです」

おくすり博物館:http://blog.popsound.jp/index.php?blogid=4176&archive=2006-12

痘鬼が赤色を嫌うということで、赤い旗がたくさん並んでいたり、お札の袋が真っ赤だったりするのかもしれませんね。

手前の人が持っているのがお札の袋です。

お守り袋の模様には北條鱗(ほうじょううろこ)紋が使われているようです。柳下豊後守が後北條氏の家臣だったことが由来のようです。

(参考)常陸平氏系『太田氏』:http://www2.ocn.ne.jp/~so-sweet/pedigree/wadai/kinjo/tyousyouji_gate.htm

また境内には直木賞で知られる直木三十五と直木賞作家胡桃沢耕史のお墓が並んでいます。

取材:熊谷風実花

ソニー 2011-06-24

売り上げランキング : 34825

Amazonで詳しく見る by G-Tools