- 築地本願寺、3月4日・18日に「わたしの終活 入門講座」を開...

- 東本願寺、3月28日~4月5日に「僧侶が案内する『名勝渉成園...

- 曹洞宗、2月21日~23日に駒澤大学にて『東京禅僧茶房202...

- 仁和寺、『60回記念「京の冬の旅」観音堂特別公開』、3月17...

- 東本願寺、『「京の冬の旅」大寝殿・宮御殿・鐘楼特別参拝』、3...

- 『60回記念「京の冬の旅」非公開文化財特別公開』3月18日ま...

- 専修寺、「お七夜特別展観『高田のはじまり―ふたつの専修寺―』...

- 三井寺、「新年特別公開 令和八年(丙午年)の守本尊 勢至菩薩...

- 興福寺、1月28日、歌舞伎座にて「第20回興福寺文化講座」を...

- 「ならリビング.com」、奈良県の「除夜の鐘」情報を掲載...

Report: 黒石寺の蘇民祭に行って来ました(その3)

1月29日夜から30日未明にかけて行なわれた黒石寺蘇民祭のレポート(その3)です。

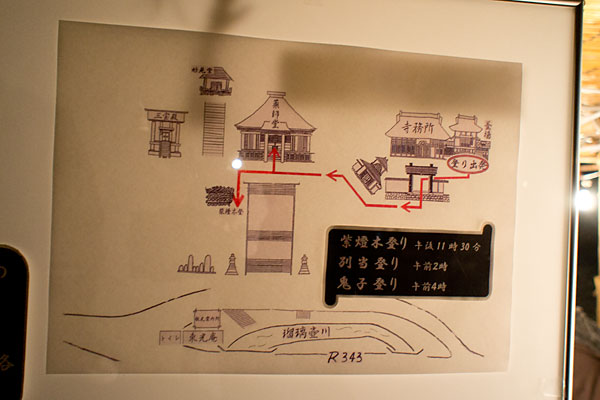

柴燈木登り(ひたきのぼり) 午後11時半〜

柴燈木登りは上記の経路において、寺務所から木を積んだ絵の場所(柴燈木)に向かい執り行います。

庫裡(このお寺の場合、寺務所の位置になります(上の写真))から本堂(薬師堂)に向かって行列を組んで進むことを『登り』というそうです。

行列の先頭は『たち切り』(刀のような手木を持って切り結ぶ動作をしながら進む)と『祓人(はらいびと)』(男女が短い手木を持って地を這うように魔を祓いながら進む)。続いてほら貝、太鼓、柴を持った人たちです。「ヨーォーッ、ヨーォーッ」と叫びながら進みます。行列は多くのギャラリーの中、本堂下の柴燈木のところまでやってきます。

この柴燈木ですが、境内の山中から採られた生松木を長さ五尺に切り二ッ割にしたものだそうです。やってきた彼らは、この木で井桁積みを始めます。なんと、この寒い最中で重労働を始めるのです。

上は井桁積みの指揮を執っている人物。

そしてそれに火を点け、人々はそれに昇って火の粉を浴びて身を清めます。修験道の柴燈護摩と似たような儀式ですが、燃えている木の上に立つので、かなりダイナミックです。ものすごい煙で、かなり辛そうな表情をされておられる方もいらっしゃいます。

「ジャッソウ、ジャッソウ」と彼らは叫んでいます。山内節という民謡が歌われることもあるそうです。

何人かは柴燈木登りの火の中から、焼けた棒を取り出して、本堂で待ち構える親方のところへ向かいます。この焼棒も腰を屈めて持ち、邪気を祓いながら進みます。本堂外陣では親方が立ちふさがり(写真ではわかり辛いかもしれませんが)、なかなか進めません。焼棒を叩くため、そこからは火の粉が飛び散り迫力があります。

これらが終わると少しの間休憩となります。各々は精進小屋に戻ります。

寒い中、この火はありがたい。

その1へ。

その2へ。

その3へ。

続きはその4へ。

その5へ。

その6へ。

取材:OTSnews編集部